in:

Apotheken Umschau, 15. Mai 2005 B, S. 50

Neue Sehhilfe für Farbenblinde

Neue Sehhilfe für Farbenblinde

Menschen mit Farbfehlsichtigkeit können

mit einer neuartigen Korrekturbrille Farben problemlos unterscheiden.

In einer ersten Studie ermöglichte es die Sehhilfe

allen rund 40 Teilnehmern, die gängigen und für

Polizisten oder Piloten obligatorischen Farbtests erstmals

zu bestehen.

Weltweit leiden rund 180 Millionen Menschen

an Farbfehlsichtigkeit. Die Störung beruht auf einem

genetischen Defekt, der hauptsächlich bei Männern

auftritt. Um die Sehschwäche zu lindern, muss der individuelle

Grad der Störung im gesamten sichtbaren Farbbereich

exakt bestimmt werden. Ein Physiker der Universität

Göttingen entwickelte nun einen computergestützten

Sehtest, der auf einem neuen Farbmodell basiert. Damit kann

der Grad der Fehlsichtigkeit sehr präzise bestimmt

werden. Auf dieser Basis entwickelte der Forscher eine aus

gängigen Filtermaterialien zusammengestellte Farbkorrektursehhilfe.

Der Pysiker hat nach eigenen Angaben bereits

mehrere hundert Bestellungen für die Sehhilfe vorliegen.

Bis zur Serienreife ist es jedoch noch ein weiter Weg. Zunächst

wird nun der rennomierte Tübinger Netzhaut-Spezialist

Profesor Eberhard Zrenner die Wirksamkeit des Verfahrens

in medizinischen Tests untersuchen.

in: Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe

Nr. 14, 9./10. April 2005, S. 3

Neues Medikament bei drohender Erblindung

durch Makula-Degeneration

Neues Medikament bei drohender Erblindung

durch Makula-Degeneration

Die Eintrübung des Augennetzhaut-Zentrums

ist zu stoppen

Ein neuartiges Medikament verspricht nach

Einschätzung von Augenchirurgen Hilfe bei drohender

Altersblindheit. Das Präparat (Macugen) stoppe in den

meisten Fälle die Eintrübung des Augennetzhaut-Zentrums,

die so genannte Makula-Degeneration. Das berichtete der

Präsident Deutscher Ophthalmochirurgen (DOC), Armin

Scharrer, im Zusammenhang mit einem in Nürnberg organisierten

Fachkongress von Experten der Augenheilkunde.

Augen-Blick: Regelmäßige Untersuchung

der Augen ist schon in jüngeren Jahren kein Fehler.

Im Alter ist das Risiko der Erblindung durch Makula-Degeneration

beachtlich. Von 70-Jährigen erkranken rund 15 Prozent

daran. (Foto: dpa)

Das Medikament werde im nächsten Jahr auf den Markt

kommen. Es werde in den hinteren Augenabschnitt des Patienten

eingespritzt. Dort verhindere es die unerwünschte Neubildung

minderwertiger Augengefäße, die zur Eintrübung

des Netzhaut-Zentrums führe. In klinischen Tests habe

sich bei 80 Prozent der Patienten die Sehleistung stabilisiert,

bei 26 Prozent habe sich damit sogar die Sehleistung verbessern

lassen. "Das ist die viel versprechendste Therapie

bei der Makula-Degeneration in den vergangenen 20 Jahren",

betonte der Augenchirurg.

Bisher habe es nur unzureichende Therapien gegen diese

Augenerkrankung gegeben, die meist bei älteren Patienten

zu einer raschen Erblindung führe. So habe man versucht,

mit einer Ernährungsumstellung der Patienten die unterernährte

Netzhaut mit mehr Vitaminen und Spurenelementen zu versorgen.

Auch sei die erkrankte Netzhautmitte mit Laser behandelt

worden. Allerdings konnte laut Scharrer damit nur vergleichsweise

wenigen Patienten geholfen werden. Das werde sich jetzt

ändern, schätzt der niedergelassene Mediziner.

Unter der Makula-Degeneration leiden nach Angaben Scharrers

rund 15 Prozent aller über 70-jährigen Männer

und Frauen in den westlichen Industriestaaten. Meist seien

die Zellen der Netzhautmitte, der Stelle des schärfsten

Sehens, unterernährt. Als Reaktion darauf bildeten

sich dort neue minderwertige Zellen. Von den zwei Arten

der Makula-Degeneration - der trockenen und der feuchten

Variante - sei die feuchte die gefährliche, da sie

über kurz oder lang zur Erblindung führe.

Dieter P. Ahlers, in: Badische Neueste Nachrichten,

Ausg. Nr. 29, 17.7.2004, S. 3

Der Visor - Visuelle Zeitenwende für

Sehgeschädigte

Der Visor - Visuelle Zeitenwende für

Sehgeschädigte

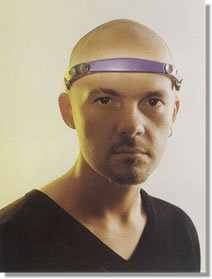

Das Funktionsprinzip des Visors beruht auf

dem Orientierungssystem Ultraschall, das in der Natur bei

Fledermäusen, Meeressäugern sowie bestimmten Schlangen-

und Insektenarten entdeckt wurde. Tiere nehmen ihre Umgebung

wahr, ohne auf optische oder akustische Reize angewiesen

zu sein.

Elegant und wirksam - der "Visor" ergänzt

den Blindenhund

Sehgeschädigte Menschen setzen den Visor

als Orientierungshilfe auf die Stirn auf. Eingebaute Ultraschallsender

und -empfänger ermitteln Hindernisse. Ein Mikroprozessor

errechnet die Positionen, kleine Kunststoffstifte tippen

die Meldungen mit leichtem Druck auf die Stirn des Benutzers.

Durch die horizontale Anordnung der Stifte kann die Richtung

des jeweiligen Hindernisses angegeben werden. Die Taktfrequenz

zeigt die Entfernung zum Objekt an.

Die taktile Meldung ermöglicht dem Visor-Träger

eine volle Konzentration auf die Geräuschkulisse seiner

Umgebung. Andererseits muss die Meldung nicht unbedingt

über taktile Signale erfolgen. Durch einfaches Umschalten

kann sie dem Benutzer auch akustisch dargeboten werden.

Der Visor ergänzt den Langstock und wird

in Innenräumen sogar zum essentiellen Orientierungsmittel,

da der Langstock dort nicht sinnvoll einzusetzen ist.

(Allmendinger, G., Visuelle Zeitenwende.

Körber-Stiftung (Hrsg.), 1996/97, 37)

Computergestützte Heimtherapie an Kindern

- Visusstimulation mit sinusoidal moduliert oszillierenden

Gittern unter patientenadaptiver Aufmerksamkeitsbindung.

Computergestützte Heimtherapie an Kindern

- Visusstimulation mit sinusoidal moduliert oszillierenden

Gittern unter patientenadaptiver Aufmerksamkeitsbindung.

Bis zu 6,5% aller Kinder leiden an Amblyopie,

bei der die Sehkraft des einen Auges durch das andere unterdrückt

wird. Diese Sehstörung ist meist mit Schielen verbunden.

Die Schielstellung kann operativ beseitigt werden, doch

die Amblyopie bleibt. Das Auge, die "Hardware"

des Sehens, ist dann zwar intakt, aber die Störungen

werden durch die "Software" zur Verarbeitung der

Reize im Gehirn verursacht. Im Kindesalter, bei noch ausreichend

plastischem Nervensystem, besteht die Chance, der Störung

durch Sehschulung aktiv entgegenzuwirken. Die traditionelle

Therapiemethode der Occlusion, bei der das starke Auge abgeklebt

und das schwache zum Sehen gezwungen wird, birgt medizinische

und psychosoziale Gefahren.

Bei der Methode der computergestützten

Sehschulung betrachten die Kinder ausgewählte Reizmuster,

zum Beispiel dynamische gitterartige oder konzentrische

Wellen einer Hell-Dunkelabstufung, von bestimmter räumlicher

und zeitlicher Frequenz.

Ein Computerspiel, vor dem Kinder ausnahmsweise einmal

gar nicht lange genug sitzen können, verspricht es

doch erhebliche Therapieerfolge.

Auf der Basis-Software aufbauend, wurden Programme

ausgearbeitet, bei denen die Stimulation in eine Computerspielsituation

(Autorennen oder Flugsimulation) eingebettet ist, wodurch

die Aufmerksamkeit der jungen Patienten auch über längere

Zeiträume erhalten bleibt. In einer Pilotserie wurden

die Programme an neun Kindern im Alter von sechs bis zwölf

Jahren getestet. Nach zweiwöchiger Behandlung zeigten

sich bereits beachtliche Erfolge, vor allem eine kontinuierliche

Verbesserung beim Nahsehen, was weitere Fortschritte bei

einer längeren Behandlung erhoffen lässt.

(Kurze, U., Ludwig, D.: Visuelle Zeitenwende.

Körber-Stiftung (Hrsg.), 1996/97, 11)

Diese Seite wird fortlaufend

aktualisiert. Es lohnt sich also, wieder einmal vorbeizuschauen!

|