Der Vorname "Hadumoth" ist

in unserer Zeit in Vergessenheit geraten, und daher werde

ich immer wieder gefragt, woher dieser Name kommt. So ist

es für mich besonders reizvoll, an dieser Stelle hierzu

einige Erläuterungen zu geben.

Übersicht:

1. Hadumod

— Äbtissin von Gandersheim

2. Hadumoth in v. Scheffels

Roman "Ekkehard"

2.1 Der Roman "Ekkehard"

2.2 Theateraufführung "Audifax

und Hadumoth" sowie Verfilmung des

Romans "Ekkehard"

2.3 Scheffel und der Hohentwiel

2.4 Das Oratorium

"Hadumoth" von Le Beau

2.5 Vorkommen des Namens

"Hadumoth" in der Bodenseegegend

3. Trägerinnen des Namens

"Hadumoth" und "Hadumod"

4. Weitere Ergebnisse meiner

Recherche

5. Literaturliste

Bei "Hadumoth"

handelt es sich um einen alten deutschen weiblichen Vornamen,

auch in den Formen "Hadumod", "Hadmut"

und "Hadmute", wobei ahd. hadu 'Kampf'

und ahd. muot 'Sinn, Gemüt, Geist' bedeuten.

Hervorzuheben sind zum einen Hadumod

(Hathumoda), die Äbtissin von Gandersheim, und zum

anderen die Hadumoth in Joseph Victor von Scheffels Roman

"Ekkehard".

1. Hadumod — Äbtissin von Gandersheim

Zur "Hadumod" gibt das 'Biographisch-Bibliographische

Kirchenlexikon', Bd. XV (1999) Auskunft:

"HATHMODA: hl. (?) Äbtissin,

geb. um 840 in Sachsen, gest. 28.11.874 in Gandersheim.

– Die vielleicht als Heilige verehrte Benediktinerin

war die Tochter des Herzogs Liudolf von Sachsen und seiner

Frau Oda. Im Jahre 852 wurde sie Äbtissin des von

ihren Eltern gegründeten Klosters Brunshausen. Im

Jahre 856 wurde dieses Kloster nach Gandersheim verlegt.

Sie galt als regeltreue Ordensfrau. Berühmt war ihre

große Mütterlichkeit. Sie pflegte auch ihre

kranken Mitschwestern. Als einmal eine förmliche

Epidemie in ihrem Kloster ausbrach, bediente sie auch

die Kranken, infizierte sich selbst und starb. [...] –

Um das Jahr 875 verfaßte ihr Onkel, Agius von Corvey,

ihre Vita. Dieser Vita folgte aus derselben Feder der

‘Dialogus de obitu Hathumodae'."

Wie zusätzlich vermerkt, wird Hathumoda

bisweilen als Heilige bezeichnet, ein Kult ist nicht nachweisbar.

Friedrich Rückert übersetzt

1845 die Geschichte der Hadumod, der Gründerin und

Äbtissin des Klosters Gandersheim aus dem Lateinischen:

Agius <Corbeiensis>. Das Leben der Hadumod, Tochter

des Herzogs Liudolf von Sachsen: erster Äbtissin des

Klosters Gandersheim .../ beschrieben von ihrem Bruder Agius.

Der Originaltitel lautet "Vita Hathumodae".

Was die verwandtschaftliche Beziehung

zwischen Agius und Hathumoda anbelangt (Onkel bzw. Bruder),

so besteht in der wissenschaftlichen Literatur aufgrund

weiterer Untersuchungen inzwischen die Meinung, daß

aus der Anrede Hathumodas als 'soror' nicht auf eine leibliche

Verwandtschaft geschlossen werden darf, welche lange Zeit

auf Akzeptanz gestoßen war ( mehr).

mehr).

Im Jahr 1888 erscheint die Übersetzung

von Georg Grandaur "Leben des Abtes Eigil von Fulda

und der Äbtissin Hathumoda von Gandersheim nebst der

Übertragung des hl. Liborius und des hl. Vitus".

2. Hadumoth in v. Scheffels Roman "Ekkehard"

2.1 Der Roman "Ekkehard"

2.1 Der Roman "Ekkehard"

Meine Namensgebung im Jahr 1949 geht

auf den Roman "Ekkehard" (1855) des badischen

Dichters Joseph Victor von Scheffel (16.2.1826 - 9.4.1886)

zurück. Aus meiner Kindheit ist mir ein Besuch der

Theateraufführung "Audifax und Hadumoth"

im Badischen Staatstheater Karlsruhe in Erinnerung geblieben

(siehe  Kap. 2.2), ebenso die Ausflüge in

damaliger Zeit in Begleitung meiner Mutter in den Stadtgarten

Karlsruhe zu "Hadumoth und Audifax". Diese beiden

Plastiken sind auch heute dort noch vorhanden, wenn auch

an einem anderen Platz.

Kap. 2.2), ebenso die Ausflüge in

damaliger Zeit in Begleitung meiner Mutter in den Stadtgarten

Karlsruhe zu "Hadumoth und Audifax". Diese beiden

Plastiken sind auch heute dort noch vorhanden, wenn auch

an einem anderen Platz.

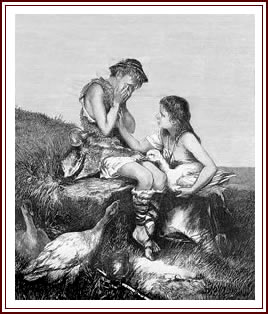

Hadumoth und Audifax vereint (Foto: Holzmann)

Hadumoth und Audifax im Stadtgarten vereint

Eingebettet in dichte Efeuranken, haben die beiden Hirtenkinder

"Hadumoth" (links) und "Audifax" (rechts)

unter einer Buche im Stadtgarten jetzt einen neuen Platz

gefunden. Die beiden Bronze-Figuren, die bis vor kurzem

noch getrennt aufgestellt waren, sind nach ihrer Renovierung

durch den Karlsruher Bildhauer Gerhard Karl Huber an dem

gemeinsamen Standort, nur wenige Meter vom Stadtgarten-Eingang

an der Ettlinger Straße entfernt, nun wieder vereint.

Im Rahmen der Instandsetzung bekam der Flötenspieler

"Audifax" Ersatz für einen abgeschlagenen

Finger, und das Mädchen "Hadumoth" kann

stolz auf eine neue Schaufel in seiner Hand blicken. Schußlöcher

durch Kriegseinwirkungen wurden ebenfalls fachmännisch

ausgebessert. Die Hirtenkinder "Hadumoth" und

"Audifax", Hauptfiguren aus Victor von Scheffels

Roman "Ekkehard", sind mit die ältesten

der insgesamt rund 40 Figuren, die der Stadtgarten beheimatet.

"Hadumoth" entstand 1902 durch den Bildhauer

Johann Heinrich Weltring, "Audifax" ist ein

1908 geschaffenes Werk von Christian Elsaesser, der an

der Karlsruher Akademie für Bildende Künste

lehrte.

(aus BNN, 08/1984)

Weitere Artikel in Badische Neueste Nachrichten

(BNN) über Audifax und Hadumoth im Stadtgarten Karlsruhe

finden Sie  hier.

hier.

Hadumoth und Audifax (Fotos: H. Scholpp)

Wie Amadeus Siebenpunkt in seinem Buch

"Deutschland deine Badener" erzählt, war

Joseph Victor von Scheffel, den er im Zusammenhang mit den

"badischen Größen" Johann Peter Hebel

und dem Maler Hans Thoma nennt, Ende des 19. Jahrhunderts

neben Bismarck der wohl populärste Deutsche. Anläßlich

seines fünfzigsten Geburtstags wurde er vom Großherzog

geadelt, und man rühmte ihn als den größten

deutschen Dichter. Es galt als eine Schande, seinen "Ekkehard"

nicht gelesen zu haben. Auch zählte dieser Roman längere

Zeit zur Schullektüre.

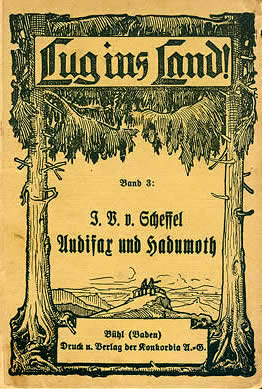

Seyfarth,

Friedrich: Audifax und Hadumoth: eine Geschichte zweier

Kinder aus der Zeit der großen Ungarnnot / nach

V. v. Scheffels Roman "Ekkehard" erzählt

von Fr. Seyfarth. Bühl (Baden): Konkordia 1954,

Ill

Wie ein Bericht der Universität

Friburg erläutert ( mehr), erlebte der Roman "Ekkehard" nach zögerlichen

Anfängen nach dem Deutsch-Französischen Krieg

von 1870 eine stürmische Verbreitung und wurde zum

Lieblingsbuch des deutschen Bürgertums mit der Überzeugung,

dieser Roman werde für alle Zeiten zur Weltliteratur

gehören.

mehr), erlebte der Roman "Ekkehard" nach zögerlichen

Anfängen nach dem Deutsch-Französischen Krieg

von 1870 eine stürmische Verbreitung und wurde zum

Lieblingsbuch des deutschen Bürgertums mit der Überzeugung,

dieser Roman werde für alle Zeiten zur Weltliteratur

gehören.

Den Hintergrund des Romans "Ekkehard"

bildet die frühe Welt des Mittelalters, in der das

Christentum bei den deutschen Stämmen Eingang gefunden

hatte, und der große Hunnensturm aus dem Osten den

Süden Deutschlands bedrohte.

Ekkehard, ein Mönch des Klosters

St. Gallen, wird von der schwäbischen Herzoginwitwe

Hadwig als Privatlehrer für Latein auf die Burg Hohentwiel

geholt (der Hohentwiel ist einer der Vulkanberge des Hegau

in Oberschwaben).

Bildschmuck von Oberzeichenlehrer Fr.

Greiner, Freiburg. In: Seyfarth, Friedrich:

Audifax und Hadumoth: eine Geschichte zweier

Kinder aus der Zeit der großen Ungarnnot / nach

V. v. Scheffels Roman "Ekkehard" erzählt

von Fr. Seyfarth. Bühl (Baden): Konkordia 1954,

Ill

Er verliebt sich in die schöne Herzogin,

erklärt sich dieser aber erst nach einer Zeit der Trennung

aufgrund des Kampfes gegen die Hunnen. Doch Hadwigs Zuneigung

ist wegen seiner verspäteten Liebeserklärung einer

Kränkung gewichen, und sie weist ihn zurück. So

zieht Ekkehard sich aus verschmähter Liebe in die Bergeinsamkeit

zurück und schreibt dort das berühmte "Walthari-Lied".

Bei einem letzten Besuch auf dem Hohentwiel läßt

er der Herzogin sein Werk zukommen und zieht unerkannt von

dannen.

Hadumoth und Audifax sind Hirtenkinder

im Dienste der Herzogin. In der Zeit des Hunneneinfalls

wird Audifax verschleppt, und Hadumoth zieht den Rhein hinauf

und befreit Audifax aus dem Hunnenlager. Nach der Rückkehr

zur Herzogin hebt diese die Leibeigenschaft der beiden auf

und gewährt ihnen die Freiheit. Audifax, welcher einen

großen Goldschatz aus dem Hunnenlager mitgebracht

hat, lernt die Goldschmiedekunst und zieht nach Konstanz.

Er heiratet seine Gefährtin Hadumoth, die Herzogin

wird Taufpatin des ersten Sohnes.

"Audifax und Hadumoth"

Nach einem Gemälde von M. Wunsch, 1899

Eine nette Darstellung der beiden Hirtenkinder

als Scherenschnitt findet sich in dem Buch "Willst

du nicht das Lämmlein hüten..." von Irmingard

von Freyberg (Würzburg: Naumann, 1981).

"Auf der Burg Hohentwiel im Hegau

gab es zwei Hirtenkinder, Audifax und Hadumoth, von denen

Victor von Scheffel im 'Ekkehard' berichtet. Die Kinder

glaubten an einen verborgenen Schatz, nach dem sie ruhelos

suchten, bis sie von den heranbrausenden Hunnen entdeckt

und verschleppt wurden. Später aber kehrten sie auf

die Burg zurück und lebten als glückliches Paar."

(Freyberg, Irmingard von: Willst du nicht das Lämmlein

hüten..., Würzburg: Naumann, 1981)

2.2 Theateraufführung "Audifax und Hadumoth"

sowie Verfilmung des

2.2 Theateraufführung "Audifax und Hadumoth"

sowie Verfilmung des

Romans "Ekkehard"

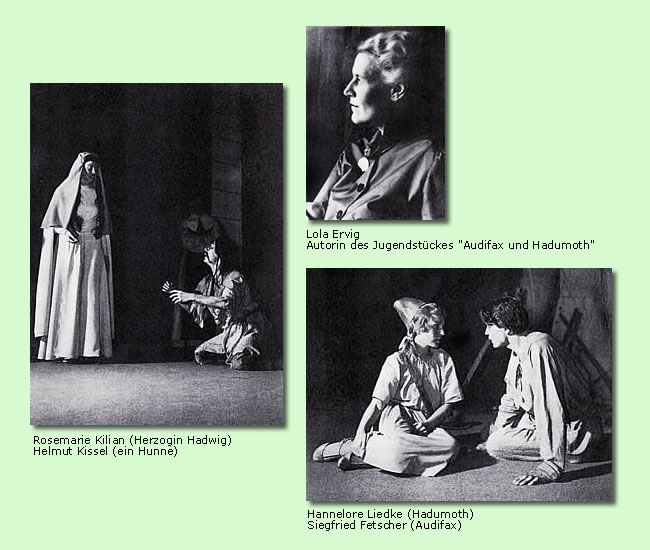

Von der Jugendbühne des Karlsruher

Staatstheaters wurde in der Spielzeit 1953/54 das von der

Karlsruher Schriftstellerin Lola Ervig nach Scheffels Roman

„Ekkehard“ geschriebene Stück „Audifax

und Hadumoth“ uraufgeführt.

Lithographie von Franz Seitz um 1835

Mein Dank gilt dem Mitarbeiter des Archivs

des Badischen Staatstheaters Karsruhe.

Pressestimmen zur Theater-Uraufführung

Pressestimmen zur Theater-Uraufführung

Die Verfilmung des Romans fand anlässlich

des tausendsten Todesjahres von Ekkehard (gest. 990) statt.

Laut Bericht der Universität Friburg (s. o.) läßt

dieser Mittelalter-Film ebenso wie die Verfilmung von Umberto

Ecos Roman "Der Name der Rose" Millionen von Zuschauern

das 'Mittelalter' hautnah erleben. Die deutsch-ungarische

Historienserie "Ekkehard" lief 1989 im Deutschen

Fernsehen im ARD und wurde dort als Spielfilm 1990 wiederholt

( mehr).

mehr).

2.3 Scheffel und der Hohentwiel

2.3 Scheffel und der Hohentwiel

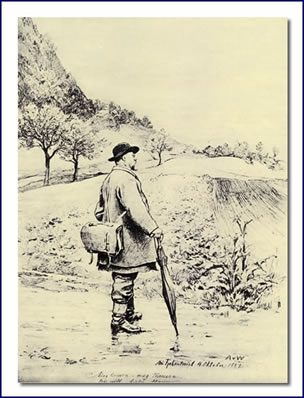

Am Hohentwiel: Scheffel, den Hegau durchschreitend (Zeichnung:

A. v. Werner)

aus: Bader, W.: Auf Scheffels Spuren am Untersee - Zur 50.

Jährung des Todestages

des Dichters am 9. April, Zeitschrift unbekannt, Heft 16/1936,

S. 365

Mehr über Victor v. Scheffel und

den Hohentwiel finden Sie  hier.

hier.

2.4 Das Oratorium "Hadumoth" von Le Beau

2.4 Das Oratorium "Hadumoth" von Le Beau

Unter den Werken von Luise Adolpha Le

Beau (1850-1927), einer badischen Komponistin, welche 1874

von Karlsruhe nach München kam, um ihre musikalische

Ausbildung fortzusetzen, befindet sich auch die Partitur

ihres op. 40 – Hadumoth, Szenen aus Scheffels

"Ekkehard" für Soli, Chor und Orchester.

Luise Adolpha Le Beau (1850-1927)

Le Beau, welche zuvor einen Sommer lang

in Baden-Baden bei Clara Schumann zur Konzertpianistin ausgebildet

wurde (davor bei Kalliwoda in Karlsruhe), studierte in München

als erste Frau überhaupt – wenn auch separat

unterrichtet – bei Joseph Rheinberger Kompositionstechnik.

In München gründete sie zudem ein kleines Musikinstitut

und war eine beliebte Pädagogin.

Mit dem Oratorium "Hadumoth"

begann Le Beau 1890 in Berlin, wo sie deshalb nur noch einem

kleinen Teil von Schülerinnen musikalischen Unterricht

gab. In Baden-Baden fand am 19. November 1894 die Uraufführung

von „Hadumoth“ statt (nachdem die Großherzogin

Luise bereits die Generalprobe besucht hatte) und wurde

ein großer Erfolg.

Eine enthusiastische Rezension über

Le Beaus "Hadumoth" findet sich u. a. im Badener

Badeblatt vom 23. 11. 1894, jedoch ging "Hadumoth"

nicht in Druck. Eine weitere erfolgreiche Aufführung

erlebte "Hadumoth" noch in Konstanz 1894 (siehe

auch: Spaude/Lit.verz. sowie  www.le-beau.de).

www.le-beau.de).

2.5 Vorkommen des Namens "Hadumoth" in der Bodenseegegend

2.5 Vorkommen des Namens "Hadumoth" in der Bodenseegegend

Einen Bekanntheitsgrad hat der Name heute

noch in Singen am Hohentwiel und in der Gegend am Bodensee.

So gibt es sowohl in Singen als auch in Radolfzell und Konstanz

eine Hadumoth-Straße.

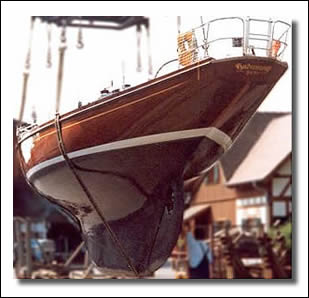

Foto:

H.R. Scholpp

Sogar Schiffe haben den

Namen "Hadumoth" bekommen. Auf dem Bodensee nimmt

"Hadumoth IV", eine schöne alte Yacht und

Schwesternschiff von "Audifax", noch an Segelregatten

teil. Es handelt sich dabei um einen Schärenkreuzer,

1912 gebaut und von Herrn Magirus erworben. Im Herbst 2004

annonciert die Yachtwerft Martin in Radolfszell "Hadumoth

privat zu verkaufen", eine restaurierte, luxuriöse

Segelyacht mit dem Baujahr 1948/49.

Siehe auch:

Im Jahr 1999 wurde von

Erich Georg Gagesch in einem Singener Verlag ein Buch veröffentlicht

mit dem Titel "Audifax und Hadumoth". Dieses als

Kinderbuch konzipierte Buch gewährt einen spannenden

Einblick in den historischen Roman "Ekkehard"

von Joseph Victor von Scheffel; Orte des Geschehens sind

Hegau, Hohentwiel und Bodensee.

Dieses Buch ist auch mit Aquarellen und

Skizzen ausgestattet, wie sich auch in zahlreichen Ausgaben

vom "Ekkehard" oder zum Roman schmückende

Abbildungen befinden. Als Beispiel sei hier die folgende

Künstlergraphik "Audifax und Hadumoth" genannt:

"Audifax

und Hadumoth". Nach der Komposition von F. Flüggen

aus dem Bilderzyklus zu Victor v. Scheffel’s "Ekkehard"

(München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft).

Es handelt sich dabei um einen Original Holzstich aus

dem Jahre 1886.

3. Trägerinnen des Namens "Hadumoth"

und "Hadumod"

4. Weitere Ergebnisse meiner Recherche

Zur Abrundung meiner Erklärungen

möchte ich noch einige "Extras" zum Namen

"Hadumoth" aufführen:

- Auf der Liste eines Immigrantenschiffs, der SS Skaugum,

befindet sich eine Passagierin namens Hadumoth Cimesa.

Dieses Schiff fuhr am 2. Mai 1949 von Neapel nach Melbourne

und kam dort am 31. Mai 1949 an (

mehr).

mehr).

- "Hadumoth" war der Titel eines Freilichtfestspiels

(1949) des Geistlichen Rates und Dekans Dr. Otto Menzinger

auf der Burg Lichtenegg. Es handelt sich dabei nicht um

Scheffels "Hadumoth" im Ekkehard, sondern diese

"Hadumoth" wurde nach einer Bayerwaldsaga geschrieben.

Zugrunde liegt der nicht belegte, aber denkbare Besuch

des Minnesängers Wolfram von Eschenbach auf Lichtenegg

bei der von ihm verehrten Markgräfin Elisabeth vom

Haidstein (

mehr).

mehr).

- Schließlich bin ich bei

meiner Recherche auf eine Liste von über 50.000 Dahliensorten

von Gerry Weyland gestoßen und habe darunter eine

Dahliensorte namens "Hadumoth" aus dem Jahr

1954 entdeckt (

mehr).

mehr).

5. Literaturliste

Auch die Literaturliste zeigt,

daß der Name "Hadumod" bzw. "Hadumoth",

obwohl er derzeit in Vergessenheit geraten ist, mit Leben

gefüllt ist (Trägerinnen des Namens "Hadumoth"

als auch Veröffentlichungen mit/zu diesem Namen finden

sich naturgemäß häufiger zu der Zeit,

als Scheffels Roman noch nachwirkte).

Agius, Mönch in

Corvey, lateinischer Dichter des 9. Jahrhunderts. —

A. verfaßte um 876 eine Vita der um 874 verstorbenen

Hathumod, der ersten Äbtissin von Gandersheim, Tochter

des Herzogs Liudolf von Sachsen, und eine ihr gewidmete

Totenklage in 359 Distischen in Dialogform: Vita und obitus

Hathumodae u. Dialogus, hrsg. v. Georg Heinrich Perte. in:

MG SS IV, 165 ff.: übers. v. Rückert, Friedrich,

1845 (Angabe laut Biographisch-Bibliographischem Kirchenlexikon,

Bd. 1 (1990), Sp. 55 Autor: Bautz, Friedrich Wilhelm) (siehe

auch: Rückert, Friedrich, 1845).

Biographisch-Bibliographisches

Kirchenlexikon, Bd. XV: Hathumoda: Spalte 692-693.

Nordhausen: Bautz 1999.

Bußmann, Hadumod (Hrsg.):

Lexikon der Sprachwissenschaft. 3., akualis. u. erw. Aufl..

Stuttgart: Kröner 2002.

Bußmann, Hadumod:

Das Genus, die Grammatik und — der Mensch: Geschlechterdifferenz

in der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner 1995.

(sowie weitere Schriften zur Genderforschung)

Dieterich, Hadumoth:

Über jugendliche Pseudolinguisten. o. O. Bonn, Med.

F. Diss. [1948].

Gagesch, Erich Georg:

Audifax und Hadumoth. Nach dem Roman Ekkehard von Joseph

Victor von Scheffel. Singen am Hohentwiel: Kalliope-Verl.

1999.

Gans, Hadumoth C.: Dt.

Übersetz. und Zusfass. aus dem Brasilian. von: Medeiros,

Laudelino T., Lenhard, Rudolf: Schulbildung im ländlichen

Gebiet von Santa Cruz do Sul. Dortmund: Sozial.forschungsstelle

der Univ. Münster, 1970.

Grandaur, Georg: Leben

des Abtes Eigil von Fulda und der Äbtissin Hathumoda

von Gandersehein nebst der Übertragung des hl. Liborius

und des hl. Vitus/ übers. von Georg Grandaur. Leipzig:

Verlag der Dyk´schen Buchhandlung 1888. — 1.

repr. New York: Johnson 1970.

Hankel, Hadumoth: Narrendarstellungen

im Spätmittelalter. Freiburg i. Br., Univ., Diss.,

1952.

Heinsius, Maria: Mütter

der Kirche in deutscher Frühzeit. Potsdam: Stiftungsverlag,

o. J. (Beiträge über Radegunde, Lioba, Hathomod

v. Gandersheim, ...)

Keil, Ulrike Brigitte:

Das Hirtenmädchen Hadumoth — Ein Oratorium nach

Szenen aus Joseph Victor von Scheffels "Ekkehard",

komponiert von Luise Adolpha Le Beau. In: Jahrbuch —

Musik in Baden-Würtemberg, Bd. 4, hrsg. v. Günther,

Georg u. Nägele, Reiner, Stuttgart: Metzler 1997.

Kessler, Curt: Hadumoth. Fabelo

el Mezepeko: Originale verkita de Curt Kessler.

Dresdenaj kajeretoj 4 (Dresdner Heftchen 4 in Esperanto).

Dresden 1958. (Germana Esperanto — Biblioteko en Aaalen)

Kommerell, Hadumoth:

Über die Zuverlässigkeit tonographischer Messungen.

Tübingen, Univ., Diss., 1958.

Kraze, Friede H.: Die

schöne und wunderbare Jugend der Hadumoth Siebenstern.

Stuttgart: Thienemann 1920.

Le Beau, Luise Adolpha:

Hadumoth. Scenen aus Scheffel’s Ekkehard; zsgest.

von d. Componistin; gedichtet v. Luise Hitz; für Soli,

Chor und Orchester; op. 40. Partitur. Baden-Baden, 1894.

Le Beau, Luise, Adolpha:

Hegauer Tanz und Chor aus Hadumoth. Scenen aus Scheffel’s

Ekkehard; für Soli, Chor und Orchester; op. 40. Für

Klavier allein gesetzt von d. Komponistin. Baden-Baden.

Menzinger, Otto: Hadumoth

(Freilichtfestspiel, Burg Lichtenegg). Uraufführung

1949.

Rückert, Friedrich:

Das Leben der Hadumod, Tochter des Herzogs Liudolf von Sachsen:

erster Äbtissin des Klosters Gandersheim ... /beschrieben

von ihrem Bruder Agius ... Aus dem Latein übertr. von

Friedrich Rückert. Stuttgart: Liesching 1845.

Sauser, Ekkart: Hathumoda.

In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. XV,

Spalte 692-693. Nordhausen: Bautz 1999.

Scheffel, Joseph Victor von:

Ekkehard: Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert.

Frankfurt a. M.: Meidinger (= Deutsche Bibliothek 7) 1855

(Erstdruck). (Darin enthalten ist die Geschichte von Audifax

und Hadumoth.)

Scheffel, Joseph Victor von:

Ekkehard — Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert,

illustriert von J. Wildschau. Leipzig: Johannes M. Meulenhoff

1919, 12.-30. Tausend.

Scheffel, Joseph Victor von:

Ekkehard. Ein historischer Roman. Wiesbaden: Vollmer, o.

J. (Diese Beipiele sollen genügen für die große

Anzahl verschiedener Ausgaben.)

Scholpp, Hadumoth Radegundis:

Das Sehen als Medium menschlicher Bildungsprozesse. Eine

Untersuchung zu pädagogischen, didaktischen und therapeutischen

Dimensionen des Sehens mit Schwerpunkt im elementaren Bildungsbereich.

Diss. München, Univ., 2001. München: Utz 2004.

Seyfarth, Friedrich: Audifax

und Hadumoth: eine Geschichte zweier Kinder aus der Zeit

der großen Ungarnnot / nach V. v. Scheffels Roman

„Ekkehard“ erzählt von Fr. Seyfarth. Bühl

(Baden): Konkordia 1954, Ill.

Siebenpunkt, Amadeus:

Deutschland deine Badener. Gruppenbild einer verzwickten

Familie. Hamburg: Hoffmann und Campe 1975.

Spaude, Edelgard: "Weibliches

Empfinden und männliche Stärke". Luise Adolpha

Le Beau (1850-1927). In dies.: Eigenwillige Frauen in Baden.

Freiburg i. Br.: Rombach 1999, S. 115-139.

Zoepf, Ludwig: Lioba;

Hathumoda, Wiborada. München 1915, S. 37-61

|