|

|

Über

den Eilfinger Berg stiegen wir in einer milden Sonne zum See

hinab, zwischen den Rebstöcken, in einiger Sorge, daß

Regen und Sonne an den Trauben noch ihr gutes Werk tun.

In

dieser Ecke Württembergs, die zum nördlichen Schwarzwald

guckt und in den badischen Kraichgau ihre Hügel laufen

läßt, nach Bretten und Bruchsal, begegnen sich

seltsame Geister. Sie ist dem eigentlichen Weinland schon

etwas entrückt; aber mit einer letzten Anstrengung haben

es die schwäbischen Weine hier erreicht, „flaschenreif“

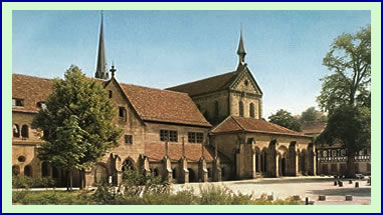

zu werden und ihre Spitze zu finden. [...] Da ist das Kloster,

und es gibt keine schönere Klosteranlage als diese in

ganz Deutschland, oder doch keine, der Mittelalter und spätere

Zeitläufe der Geschichte so lebendig und treu bleiben,

ohne zum Museum zu erstarren. Maulbronn, das die Zisterzienser

nach ihrer Art in ein abgelegenes, wasserreiches Tal gestellt

hatten, blieb immer im Fluß der Geschichte. Hier war

der Nekromant und Zauberer Johannes Faust, ein Sohn des benachbarten

Ackerstädtchens Knittlingen, der Gast der Mönche;

hier, in diesen Stuben, saß der junge Kepler über

den Schulbüchern; hier, unter diesen Linden, die uralt

und mächtig ihre Kronen in die Höhe und Weite dehnen,

träumte wohl Hölderlin zu der Musik des nie ermüdenden

Brunnens – die erste Liebe band damals das Herz des

Knaben.

Als

die Mönche, unter Speyers Schirm, ihr Werk begannen,

den Wald rodeten, die Seen stauten, erstellten sie eine große

Basilika, in hellem Sandstein; den brachen sie aus der dicht

anstehenden Talwand und fügten ihn in schöne glatte

Quadern. Die großen Maße eines strengen, kubischen

Empfindens bestimmten den romanischen Baukörper; die

später eingezogene gotische Decke nimmt der Wandung nichts

von ihrer einfachen Wucht. Aber nun kommt, als der Bruder

Bohnensack vor die Hauptpforte einen Vorraum, das Paradies,

aufzurichten beginnt, ein Anhauch aus dem Westen durch das

geöffnete Tal, wohl vom Burgundischen her. Die Steine

wollen sich lockern, die Säulen sich strecken, die Wölbungen

freier sein, der Raum wird zur Halle.

Fast

glaubt man zu spüren, wie der bauende Bruder etwas erschrocken

ist über sein Unterfangen, er gibt den Säulen eine

Zwischenbasis, er sorgt für Sockel und Gesimse –

aber das Neue ist da, ist hier, ist im Südteil des Kreuzganges,

ist in dem hochgetriebenen Herrenrefektorium, wo man mit vorsichtigen,

seltsamen Wülsten, mit Stützen und Konsolen noch

an die Schwere des Steines geklammert scheint und doch alles

Raumempfinden schon von der Gotik gesegnet ist. Die Kunstgelehrten

haben darüber viel geschrieben, die Architekten mit ihren

Zusatzbemerkungen und statischen Überlegungen nicht gespart

– das hat uns in diesen Tagen nicht sehr bewegt.

Doch

dem blieb im Wandern durch den Kreuzgang das Empfinden immer

geöffnet: wie es etwas Wunderbares ist, wenn jeder Schritt

fast in eine neue Darstellung sich entfaltender Seele tritt.

Dieser Kreuzgang ist ganz und gar nicht stilrein; er kann

als Fibel der Stilgeschichte dienen und steht als solche bei

den Professoren der umliegenden Hochschulen in großer

Schätzung; doch gibt es nichts, das so rührend und

erschütternd und beruhigend in einem ist, wie die fromme

Einheitlichkeit, die sich aus tastendem Mühen der Schwere

zu einer graziösen und fast eleganten Leichtigkeit, von

der Säule zum schlanken Stab, vom Rundbogen zum dünnen

Maßwerk entwickelt.

Die

Regel der Mönchszeit hat dem Bauwerk seine Räume

und seine Gliederung gegeben, Refektorium, Kapitelsaal, Wandelhalle,

gab ihm auch seine Anekdoten, den einzigen kleinen heizbaren

Erholungsraum in der riesigen Anlage – die Kirche bewahrt

die Erinnerungen blühenden handwerklichen Könnens:

Gestühl, dessen Wangen mit köstlich unbefangenen

Novellen der Bibel und des Weinbaus geschnitzt sind, einen

gewaltigen gotischen Kruzifixus aus Stein, Ende des 15. Jahrhunderts,

das Werk eines Steinmetzen, dessen Nachfahren noch heute in

der Gegend Steinmetzen sind. Als die Württemberger Herzöge

1504 das Kloster an sich rissen und später säkularisierten,

ließen sie es doch seinem frommen Beruf. Denn nun wurde

es in er Mitte des 16. Jahrhunderts zur evangelischen Klosterschule,

zum „Seminar“ – eine der Stätten, da

Württemberg seine begabten Söhne auf Staatskosten

für das theologische oder klassische Studium vorbereitet.

Aus Hermann Hesses Buch „Unterm Rad“ weiß

man jetzt auch außerhalb Schwabens etwas vom „Landexamen“;

noch Eindringlicheres kann man in Hermann Kurzens Meisternovelle

„Die beiden Tubus“ darüber lesen –

beide Dichter gehören übrigens auch zur Chronik

von Maulbronn.

Das

ist das Reizvolle, gleich Blaubeuren und Schöntal, wie

die katholische Tradition in eine evangelische abbiegt und

die Werke frommen Mönchtums, die Zeugnisse künstlerischer

Gestaltung, von einer nicht minder wertvollen Luft geistigen

Lebens umgeben sind. Die jungen Buben, die nun herumliefen,

zuerst auch in einer Kutte, einer dunklen Schülertracht,

stehen in herber Schulzucht; es ist ein meist erlesenes Material,

jährlich dreißig der gescheiteren Schwabensöhne,

die hier unter dem „Ephorus“ mit ein paar Professoren

und „Repetenten“ Latein, Griechisch, Hebräisch,

Philosophie betreiben, um nachher das Tübinger „Stift“

zu beziehen – die Tradition ist geschlossener als bei

den mitteldeutschen „Fürstenschulen“, an

die man denken mag. Man mag auch ein Beispiel anderwärts

sehen, Rugby, Harrow, Eton – diese sind aus dem englischen

Kulturleben nicht zu streichen. Das Schwäbische in seiner

sonderlichen Prägung ist ohne diese Seminare nicht vorstellbar.

Ist

der Klosterbau selber höchste Leistung der Baukunst,

so der weite Klosterhof ins Behagliche gewendete Romantik,

allerhand Fachwerkbau, herrischer und bescheiden gedrückter,

den riesigen Platz umgrenzend, Tor und Turm, steile Stiegen,

überhöhte Fensterbänke, eine gewaltige steinerne

Zehentscheuer, der Fruchtkasten, der Schmied, der Wagner,

der Apotheker, der Buchbinder, der Metzger, Vogelbeerbäume

mit glänzender Frucht, Kinderspiel und bedächtiger

Männer Redetausch – eine kleine Welt, die Idylle

an Idylle reiht, eine Welt, die doch nicht klein ist, weil

der Atem der Geschichte sie anbläst. Jugendparadies oder

Jugendzwang von Hunderten schwäbischer Pfarrer –

eben in jenen Tagen war eine „Promotion“ zur fünfzigsten

Wiederkehr ihres Abschieds beisammen, Landpfarrer zumeist

– die alten Herren im Abglanz der Kindererinnerung waren

rührend. Sie waren keine Ausbrecher, sie blieben im Land

und Dienst – hier in dem Hof ist es lockend, mancherlei

Lebensläufen nachzuhängen, deren Anfänge er

umzirkt hatte.

Da

sind nicht nur Kepler und Hölderlin, da ist Schelling,

da der in Württemberg fast etwas fremdartige Herwegh

(man kann ihn nicht gut ins Maulbronnische übersetzen),

da ist Friedrich Reinhard, von dem der Ephorus launig meinte,

daß er es von allen Zöglingen „am weitesten

gebracht“ habe: zeitweiliger Außenminister der

französischen Republik, napoleonischer Diplomat, der

Gesandte der restaurierten Bourbonen am Frankfurter Bundestag,

Pair von Frankreich und ehemaliger Vikar von Balingen!

(In: Badische Neueste Nachrichten,

Karlsruhe, 39. Jg., Nr. 4, 28. Jan. 1984)

|

|